Giungle, fachiri, baiadere: la via delle Indie tra sogni e realtà

di Marilia Albanese

Giungle, fachiri, baiadere: una definizione davvero riduttiva per una cultura ricchissima e plurimillenaria come quella indiana; eppure l’immaginario europeo per secoli ha associato all’India ambienti e figure che rappresentavano il misterioso, il diverso e il trasgressivo. Incontrando ciò che è lontano, sconosciuto e alieno, il singolo e la collettività tendono a costruire un repertorio di rappresentazioni che, partendo da dati oggettivi della realtà, li reinterpretano in maniera fantasiosa, simbolica, mitica. La cultura estranea diventa allora un luogo dell’altrove, dove proiettare tutta una serie d’istanze vagheggiate, molto spesso represse o rimosse all’interno del proprio contesto.

Il primo incontro con l’Asia risale alla contesa fra la Grecia e la Persia e determinò pesantemente il sentire europeo nei confronti del mondo orientale: Erodoto, storico greco del V sec. a.C., nelle sue Storie – molto rimaneggiate dai grammatici alessandrini – descrisse il conflitto fra i greci e i persiani non solo come una guerra fra due popoli, ma come lo scontro tra due mondi, tirannico e barbarico quello persiano, democratico e civile quello greco.

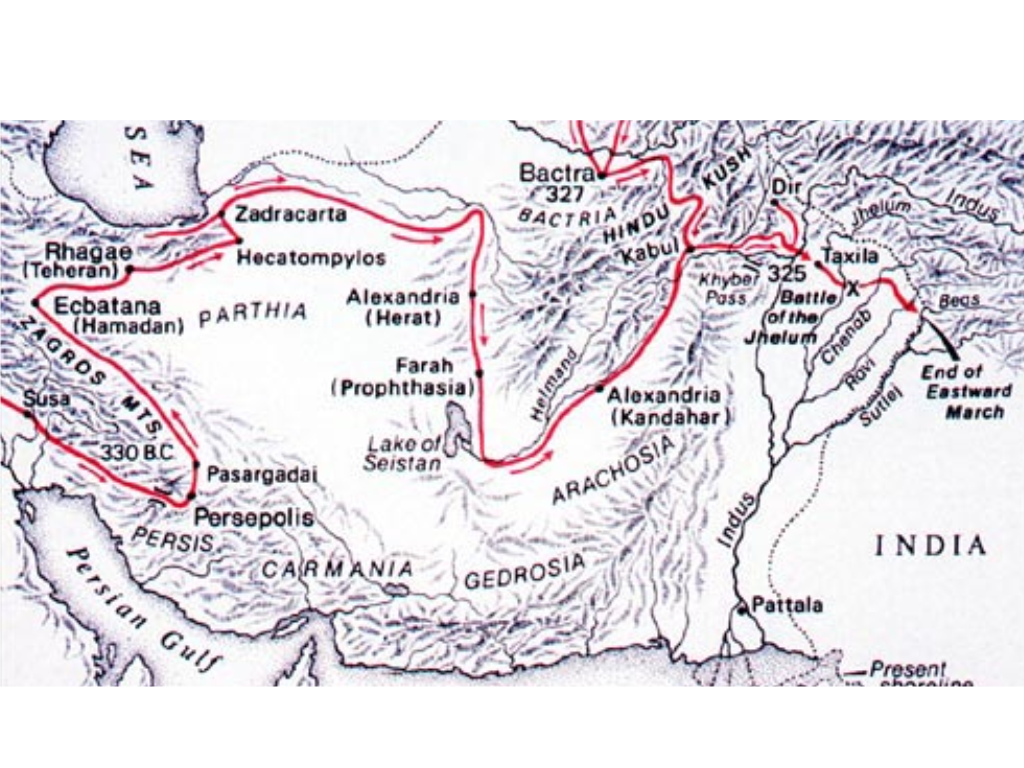

Nel 326 a.C. Alessandro Magno mosse verso quella che era stata la provincia più lontana dell’Impero Persiano e che ora faceva parte delle sue conquiste. Era attratto dalla fama di ricchezza e mistero che avvolgeva quelle aree – oggi nella zona afgano/pakistana – e dai racconti favolosi che circolavano nell’Ellade. Benché non fosse il primo incontro tra Greci e Indiani, la spedizione di Alessandro fu particolarmente importante, perché segnò l’inizio di quelle proiezioni e fantasie che ancora oggi condizionano il rapportarsi all’India. I resoconti dei cronisti al seguito dell’esercito greco, perduti nella versione originale, vennero riportati nelle citazioni successive ampliando i dati sorprendenti ed esotici e costituendo il nucleo delle credenze più affascinanti e disparate sull’India immaginaria.

Vent’anni dopo la spedizione di Alessandro, Seleuco Nicatore, che alla morte di Alessandro si era ritagliato un regno esteso fino al fiume Indo, siglò un trattato con il sovrano indiano Candragupta e inviò nel 303 a.C. alla corte di questi l’ambasciatore Megastene. A questi si devono le Indika, “Le notizie sull’India”, andate purtroppo perdute. Anche Arriano (I a.C. – I d.C.) scrisse un’opera dallo stesso titolo, attingendo da Nearco, ammiraglio di Alessandro, e da Eratostene di Cirene (II – I a.C.): di quest’ultimo Strabone, autore di una Geografia nel I sec. a.C., riportò l’invito a non contrapporre Greci e barbari, perché pure fra questi ultimi vi erano uomini di grande civiltà. Altre notizie sull’India si trovano nella Biblioteca Storica di Diodoro Siculo (I sec. a.C.) e nella Storia Naturale di Plinio il Vecchio (I d.C.), sempre però ammantate di un alone di stupore.

A circa un secolo di distanza dalla morte di Alessandro Magno le sue gesta furono raccolte nel Romanzo d’Alessandro, attribuito falsamente a Callistene di Olinto, storico e segretario del Macedone, che in seguito aveva congiurato contro di lui ed era stato giustiziato. L’opera dello pseudo-Callistene, un insieme di narrazioni redatte in tempi diversi ad Alessandria, fu tradotta dal greco in latino da Giulio Valerio Polemio alla fine del III sec. d.C. come Res gestae Alexandri Magni. Molti altri letterati dell’antica Roma scrissero del Macedone e della mitica India: Curzio Rufo, autore di Historiae Alexandri Magni in dieci libri; Gaio Giulio Solino, che rivisitò la Naturalis Historia di Plinio nel De mirabilibus mundi; e ancora Giustino, Orosio, Isidoro… E in tutti sono presenti descrizioni stupefacenti.

Verso il 960 l’Arciprete Leone effettuò un’ulteriore traduzione del Romanzo d’Alessandro dello pseudo-Callistene da un manoscritto greco, intitolandola Vita Alexandri Magni. L’opera ebbe grandissima fortuna nel Medioevo e ispirò numerose versioni, soprattutto in lingua francese – prima fra tutte il Roman d’Alexandre di Alexandre de Paris (o de Bernay) del 1177, ben 16000 versi composti riunendo opere di autori diversi -, ma anche in lingua spagnola e tedesca, tutte debitrici per vie traverse allo Pseudo-Callistene. Perfino Arabi ed Ebrei scrissero del Macedone e delle sue avventure e quindi anche dell’India. Malgrado la diversità delle varie opere, i resoconti sono sempre sulle mirabilia, sui mostri e sugli eventi straordinari, quasi mai vissuti di persona dagli scrittori, ma appresi dal racconto di altri, degni di fede.

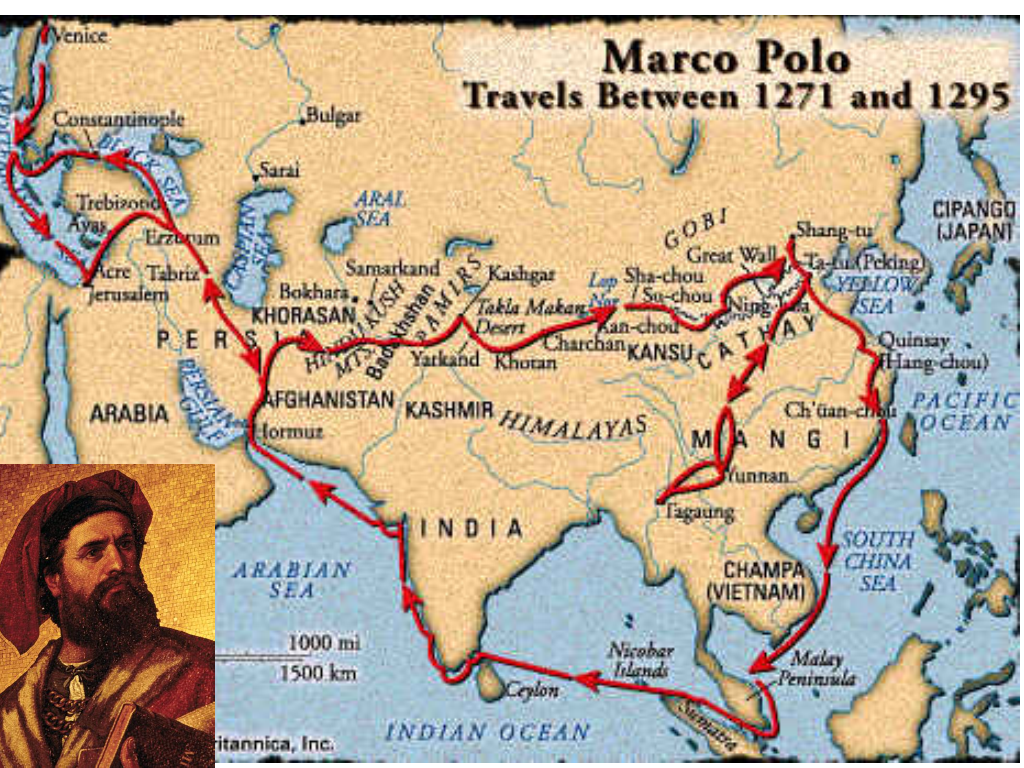

L’India fantastica interessava molto di più dell’India reale e quando cominciarono a circolare descrizioni più obiettive, paradossalmente furono queste a non essere credute, come capitò a Marco Polo.

Oltre ai viaggiatori autentici ci furono quelli “da camera”, che non si mossero dal loro scrittoio e produssero opere spacciate come resoconti di viaggi, frutto comunque di un grande lavoro di ricerca, ma sempre infarcite di notizie strabilianti. Il fantasioso, insomma, era più appetibile della realtà: l’immaginazione aveva bisogno di nutrimento e un eccezionale luogo di “pascolo” era proprio l’India, misteriosa, aliena e inquietante, terra di avventure da brivido. Il loro sfondo non poteva essere che la giungla: ne è un esempio famoso I misteri della giungla nera, opera di un grandissimo scrittore da camera di fine Ottocento: Emilio Salgari.

Di giungle l’Europa aveva sentito parlare a seguito delle prime scoperte geografiche, che nel XV e XVI secolo avevano contribuito alla rivalutazione della natura e dei popoli primitivi. L’Illuminismo aveva creato e alimentato il mito del “buon selvaggio” e delle lussureggianti cornici che lo circondavano, favorendone uno sviluppo non alterato dalla cultura, ma fu soprattutto il Romanticismo che nel secolo seguente propose una visione della giungla, sia a livello di romanzi che di saggistica, determinante per l’immaginario europeo.

L’atteggiamento fiducioso con cui l’esploratore ottocentesco intraprendeva il cammino lo induceva a credere nell’incredibile – la scoperta di città nascoste, di tesori immensi, di esseri favolosi – e lo apriva al gusto ineffabile dello stupore, in una sorta d’ingenuo entusiasmo adolescenziale: l’uomo adulto poteva rincorrere i suoi sogni di scoperte eccezionali e intatte nelle giungle dell’India, trasformandoli in spedizioni geografiche e scientifiche.

L’esplorazione non era solo ricerca di avventura e perseguimento di ricchezza e potere, ma anche e soprattutto percorso implicito di autocoscienza. Le prove che la giungla imponeva diventavano proiezione di viaggi interiori con relativi passaggi iniziatici: la mancanza di sentieri tracciati e la necessità di aprirsi o trovare varchi nella vegetazione soffocante, il rapporto con la guida o l’assenza di questa, il pericolo di perdersi, l’incombere dell’agguato, l’apparizione dei mostri – fiere, selvaggi, esseri ignoti -, erano tutti elementi tipici della discesa nel profondo della psiche e della conoscenza di se stessi.

La giungla, aggrovigliato e disordinato trionfo della natura, si poneva agli antipodi dello spazio umano costruito e regolamentato. Il ritorno all’informale scomponeva i luoghi comuni, gli stereotipi, le certezze acritiche: nella giungla il noto era sopraffatto dall’ignoto. L’alienazione diveniva il mezzo per integrare parti oscure e scomode di sé, le difficoltà e la solitudine sviluppavano la personalità eroica, i tesori scoperti erano il premio tangibile di una vittoria interiore. Se però la statura dell’esploratore non era all’altezza della prova e l’integrazione falliva, la giungla si trasformava in un inferno di paura, di pazzia e di morte. La natura da vincere diventava la natura vincente, un mostro dai verdi tentacoli che soffocava e annientava e ben lo sapevano gli eroi salgariani – Tremal Naik, Kammamuri, Sandokan, Yanez – che più volte si erano misurati con essa.

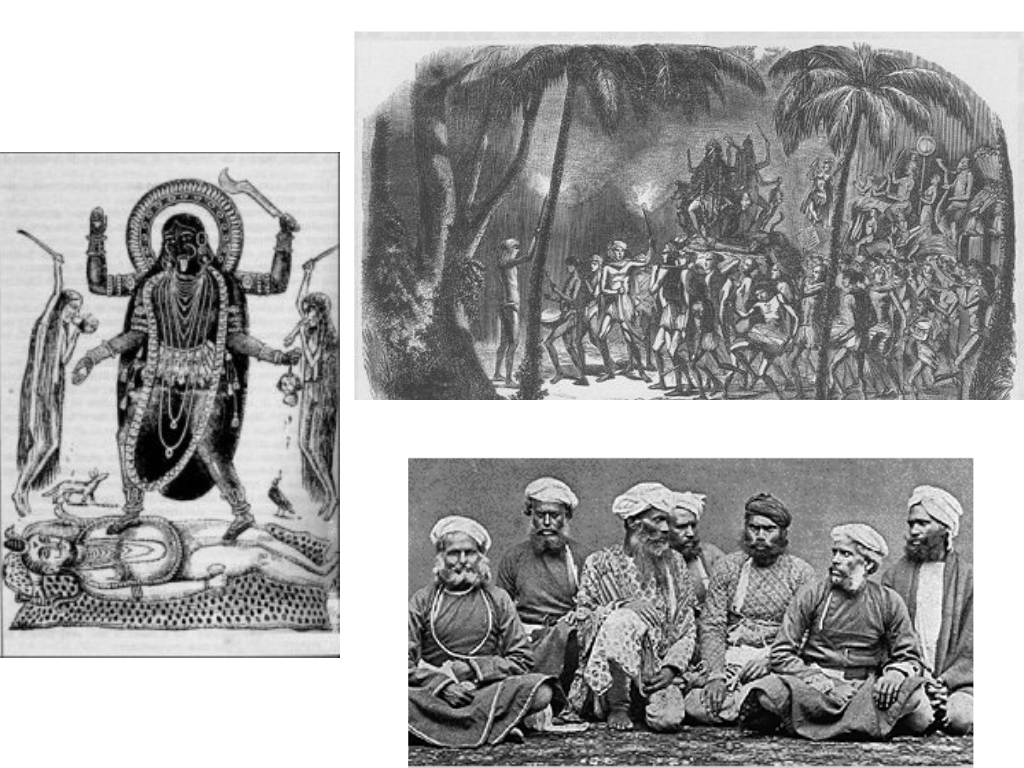

Nei Misteri della giungla nera l’elemento centrale sono i Thugs, che strangolano vittime umane da offrire alla terribile dea Kali: è l’aspetto oscuro del sacro che emerge dalle profondità della foresta, incarnato da sacerdoti-negromanti dai contorni demoniaci. La dimensione religiosa dell’India, complessa, ambigua e per lo più ignota alla stragrande maggioranza degli Europei, alimentava visioni di divinità inquietanti e di riti orribili. Se da un lato sconvolgeva missionari e signore vittoriane, dall’altro solleticava oscuramente il bisogno di trasgressione e di sensualità rigorosamente bandite in Europa dalla religione e dalla morale corrente. Sebbene dunque alla luce dell’etica cristiana si condannassero i barbari costumi religiosi e sociali dell’India, lo si faceva con un recondito fremito di piacere e desiderio.

Davanti alle statue di divinità seminude, alle danze lascive e alle porte chiuse degli harem l’Europa sognava il proibito: simbolo vivente di tutto questo, la baiadera, dal portoghese bailadeira, “ballerina”, la danzatrice sacra. Personaggi di antica e rinomata tradizione – citate da Marco Polo e Nicolò de Conti (1395-1469) – le danzatrici sacre, le devadasi ovvero “ancelle degli dei”, erano fanciulle d’alto lignaggio, dedicate dalle loro famiglie al servizio rituale nei templi. Non solo apprendevano la danza, ma ricevevano un’ottima educazione in discipline artistiche e altri campi del sapere. Ritenute spose del dio al quale erano dedicate e dunque depositarie del suo potere e della sua grazia, furono in alcuni casi protagoniste di riti erotici finalizzati a garantire la prosperità del regno.

La scomparsa delle grandi dinastie hindu che patrocinavano i templi costrinse le devadasi a esibirsi fuori dal complesso sacro, ridotte a ballerine prezzolate e a prostitute. Gli stessi indiani, imbevuti di cultura vittoriana, intrapresero alla fine dell’Ottocento una campagna per la soppressione delle danze nei templi. Fortunatamenteun gruppo di personalità illuminate si batté per restituire la dignità alle danze sacre e impedirne la scomparsa.

Ignara di tali controversie, l’Europa vedeva la baiadera come incarnazione di voluttà ed esotico erotismo e dunque la utilizzò come soggetto teatrale con notevole fortuna. Filippo Taglioni mise in scena nel 1830 il balletto Le Dieu e la Bayadère, ma tra le molte coreografie in merito la più famosa fu quella di Marius Petipa su musica di Ludwig Mincus che andò in scena nel 1877 a San Pietroburgo. La trama era sempre la stessa: passione, intrigo, eventi soprannaturali, morte, tra un turbinio di veli e fumi d’incenso. Nel frattempo, nel 1839, una compagnia di vere baiadere si era esibita a Parigi, entusiasmando gli spettatori, tra cui Théophile Gautier: non si trattava solo di danzatrici, ma di “sacerdotesse” legate a culti misteriosi avvolti di un alone di peccato.

L’incontro con gli esponenti dell’India “sacra” risaliva, anch’esso, ad Alessandro. Nel famoso Romanzo dello pseudo-Callistene erano stati interpolati alcuni interessanti inserti: un opuscolo cristiano attribuito allo Pseudo-Palladio (IV/V sec. d.C.), Le genti dell’India e i brahmani, che criticava la casta sacerdotale, ma al tempo stesso descriveva concezioni e discipline brahmaniche; la Lettera di Alessandro ad Aristotele sulle meraviglie dell’India, ove si narrava, tra le altre cose incredibili, dell’odontotiranno, un animale mostruoso variamente descritto, comunque molto più grande di un elefante (!); una missiva attribuita ai gimnosofisti, i sapienti indiani che perseguivano la conoscenza attraverso l’esercizio mentale e la pratica ascetica.

Alla ricerca di questo sapere si recò in India Apollonio di Thiana, neopitagorico del I sec. d.C. la cui vita è descritta da Flavio Filostrato (I-II sec. d.C.), e qui incontrò brahmani, monaci buddhisti e asceti. Personaggio controverso, ritenuto da taluni santo, da altri negromante, era dotato di poteri particolari, molti dei quali appresi proprio in terra d’India. Insomma, una specie di fachiro!

Fachiro, in effetti, è un termine di derivazione araba e definisce asceti musulmani che vivono in povertà, ma è stato applicato a personaggi capaci di sopportare disagi fisici estremi, come il giacere su un letto di chiodi, e nell’immaginario popolare si applica a figure inquietanti e capaci di magia, in uno scenario ove le scarse conoscenze europee e i molti pregiudizi portavano a confondere misticismo e negromanzia.

Accanto alle reminiscenze alessandrine dei gimnosofisti, nel Medioevo circolava presso molti cosmografi la convinzione che il Paradiso fosse in India, alimentando la credenza di luoghi particolari, oasi di spiritualità e pace, che in effetti in India esistevano realmente: gli ashrama, gli eremi. In essi tutto scorreva secondo il ritmo profondo della natura, al quale l’asceta si adeguava meditando sul respiro ed entrando in consonanza con l’intero universo. Affrancata dal dovere del dimostrare, del fare, del produrre, l’esistenza diventava puro essere. Non era più necessario alcun movimento – cercare, lottare, correre –, ogni cosa decantava nella quiete. L’europeo incalzato dal progresso tecnologico e dalla produttività, nell’India mistica ritrovò il dimenticato valore dell’otium: non più l’affanno del fare, ma il lento respiro dell’essere.

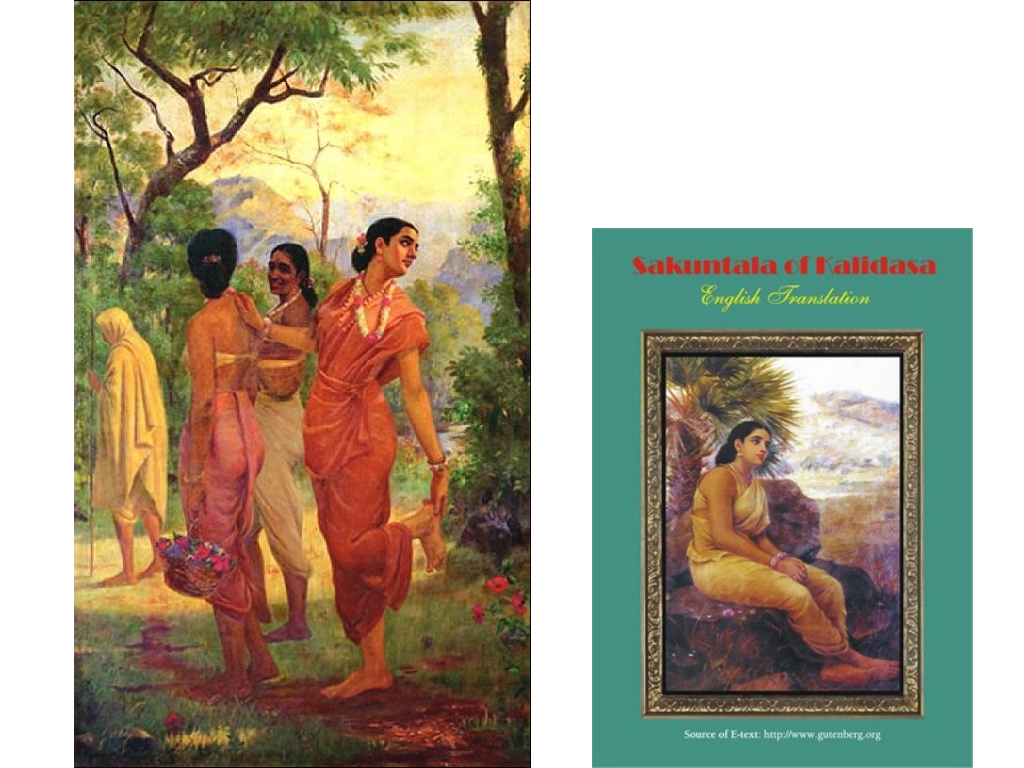

Furono soprattutto i romantici tedeschi, affascinati dalle prime traduzioni di testi sanscriti – nel 1789 Shakuntala, opera teatrale di Kalidasa (IV sec. d.C), tradotta come Sakontala, l’anello fatale da William Jones, giudice inglese in India, fondatore della Società Asiatica del Bengala nel 1784 e le Upanishad riversate in latino da Abraham Anquetil Du Perron nel 1804 – che videro in India la fonte dell’innocenza e della purezza: per Friedrich Schlegel (1772-1829) era la sorgente primaria di tutte le idee; per J. Gottfried Herder (1774-1803) l’Oriente era l’infanzia del mondo e gli Indiani il ramo più gentile dell’umanità. Il più accanito sostenitore di un’India mistica e spirituale fu Arthur Schopenhauer (1788-1860), che trovò nella cultura indiana una forte consonanza con la propria visione pessimistica del mondo, alla quale l’unica risposta era il progressivo distacco e la soppressione del desiderio, via ascetica ampiamente sostenuta in India.

Alla fine dell’Ottocento del misticismo indiano s’imposero soprattutto le letture esoteriche, proposte dal controverso personaggio di Elena Blavatsky (1831 – 1891), cultrice del paranormale, fondatrice nel 1875 della Società Teosofica. Fortemente eclettica, la Società affermava esservi una matrice comune di tutte le religioni e riteneva che il sapere esoterico venisse impartito a pochi iniziati da Maestri spirituali risiedenti in aree recondite. A uno di questi luoghi avrebbe avuto accesso la Blavatsky, che pretendeva di essere stata in Tibet ed avere ricevuto insegnamenti occulti che avrebbe parzialmente divulgato nei suoi scritti. Pur criticati dagli studiosi, questi ebbero un grande successo e alimentarono la moda della ricerca spirituale, oltre all’attesa di un nuovo messia, che ovviamente sarebbe venuto dall’Oriente.

Annie Besant, presidente della Società Teosofica, vide nel giovane Jiddu Krishnamurti (1895-1986) il futuro Maestro del Mondo e lo pose a capo dell’Ordine della Stella d’Oriente fondato nel 1911 e sostenuto da una ricca élite culturale. Krishnamurti, profondamente avverso al mito del guru, il maestro spirituale che “illumina” il discepolo, sciolse l’Ordine nel 1929, proclamando che la Verità è una terra senza sentieri e che ciascuno deve trovare in essa la propria via da solo.

Intanto il colonialismo – affermatosi alla fine d el Settecento – si era saldamente imposto e i vari paesi europei si erano spartiti buona parte dell’Asia. L’Ottocento si chiudeva con il trionfo dell’Excelsior, un balletto in sei parti del coreografo Luigi Manzotti su musica di Romualdo Marenco, rappresentato trionfalmente alla Scala di Milano nel 1881 e in auge fino alla prima guerra mondiale. Cinquecento persone con i costumi sontuosi e le scene a effetti speciali di Alfredo Edel celebravano la lotta fra la civiltà e l’oscurantismo con trionfo finale del progresso. L’Europa era convinta che il nuovo secolo avrebbe schiuso le porte di un luminoso futuro, pervasa dalla fiducia nelle proprie capacità e dalla certezza di essere portatrice di una civiltà superiore, che le imponeva di diffonderne la luce fuori dai propri confini territoriali. Il convincimento derivava da Friedrich Hegel, (1770-1831) che, sostenendo il primato dell’uomo europeo, aveva gettato le fondamenta ideologiche del “fardello dell’uomo bianco”, tanto caro a Kipling e al futuro impero coloniale britannico. E non erano solo i missionari a dedicarsi anima e corpo all’impresa, mossi dall’imperativo dell’evangelizzazione, ma anche laici di diversissima estrazione si sentivano chiamati a civilizzare “selvaggi” che ormai non apparivano più così buoni.

La prima guerra mondiale spazzò via la convinzione che il progresso scientifico garantisse un mondo migliore e che il diffondersi della cultura assicurasse giustizia sociale e armonia fra i popoli. L’orrore di nove milioni di morti svegliò bruscamente gli Europei dai loro sogni di onnipotenza, inducendo molti a contestare e rinnegare le proprie radici culturali. Di nuovo si guardava altrove e l’altrove più promettente era ancora una volta l’India, non più terra di avventure e di poteri occulti, ma culla di spiritualità e pace.

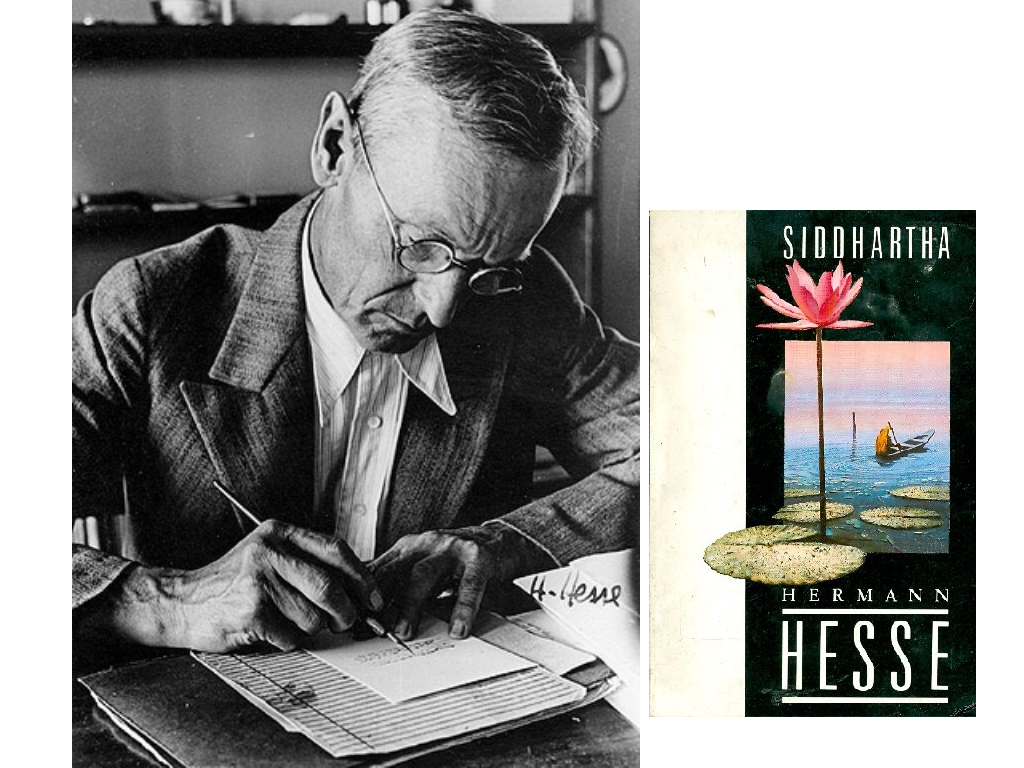

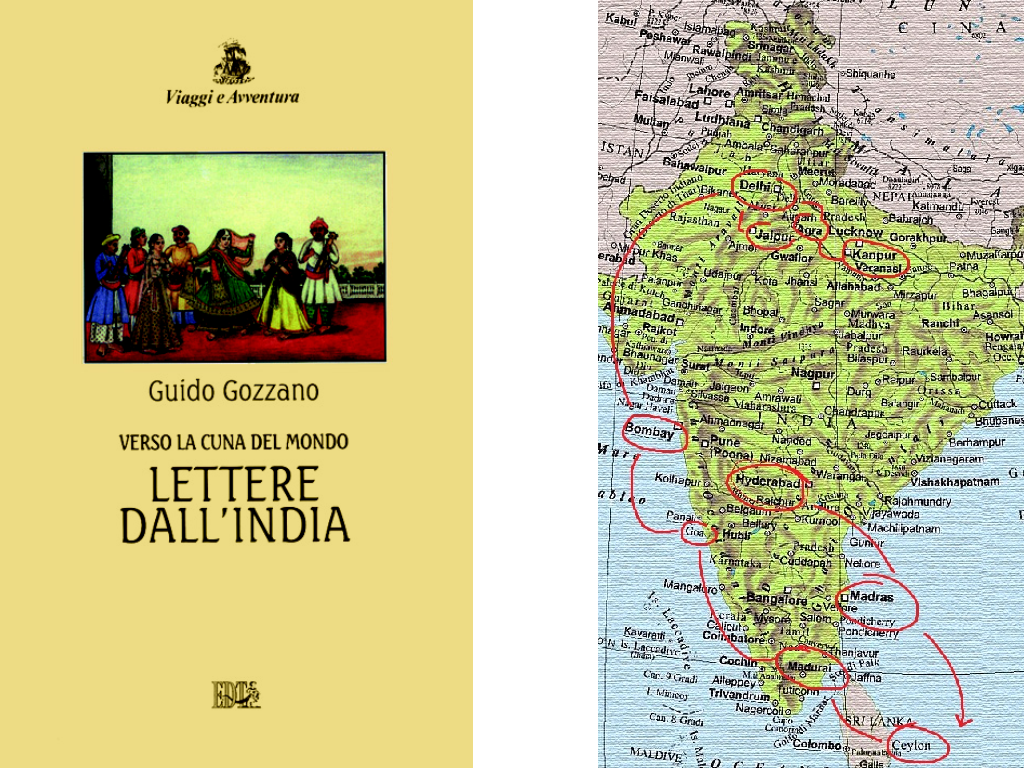

Tra gli eminenti viaggiatori dei primi del Novecento vi furono molti scrittori, tra cui Guido Gozzano, che andò in India nel 1912 e lasciò dei resoconti di viaggio pubblicati postumi nel 1917 in Verso la Cuna del mondo. Lettere dall’India (1912-1913), e Hermann Hesse, che raggiunse Ceylon, ma non l’India nel 1911, scrivendo il diario di viaggio Fuori dall’India e preparando in qualche modo il terreno per il suo celeberrimo Siddhartha del 1922, che avrebbe avvicinato all’India e alla sua spiritualità milioni di giovani. Intanto nasceva la psicanalisi: Carl Gustav Jung (1875-1962) andò in India nel 1937, ma non fu per nulla un’esperienza esaltante, benché alcuni percorsi di conoscenza interiore – lo yoga, la meditazione, l’uso del mandala – l’avessero colpito e ispirato.

Dalla fine dell’Ottocento l’approccio alla cultura indiana da parte dell’Europa cominciò a modificarsi, con la presa di coscienza che solo attraverso uno studio privo di pregiudizi e di proiezioni ci si sarebbe potuti avvicinare al cuore dell’India. Con il Novecento si approfondirono gli studi indologici e, soprattutto, l’Europa cominciò a riflettere sull’antitesi Oriente/Occidente. Nel corso della storia l’Oriente per l’Europa era stato di volta in volta estraneo, inquietante, fascinoso, culturalmente inferiore. A falsarne la visione era stata l’ottica europocentrica: l’Europa, piccola appendice dell’Asia, si era posta al centro del mondo (ma anche l’India l’aveva fatto, tanto da considerare tutti gli altri popoli barbari e da non desiderare di uscire dai propri confini per esplorare realtà diverse) e da lì aveva letto in maniera aprioristica e viziata da pregiudizi le culture che stavano a oriente.

Su questo luogo apparentemente geografico – il posto dove nasce il sole e che serve per l’orientamento – aveva proiettato una serie di bisogni, aspettative, sogni che non avevano trovato accoglienza in essa: il desiderio del mirabile e del misterioso, che l’Illuminismo e il conseguente razionalismo avevano irriso e deprecato; l’anelito a luoghi di pace e purezza, ove lo Spirito, bandito da un certo tipo di materialismo e progresso tecnologico, potesse rivendicare il diritto di esistere; la necessità di esprimere i contenuti oscuri della psiche, senza che fossero demonizzati senza appello, ma anzi con la speranza di poterli comprendere e reintegrare.

L’Oriente, in effetti, era una categoria dello spirito con alterne valenze, così come l’Occidente era un topos culturale, con confini più storici che geografici. Le mode del momento, poi, ne determinavano le interpretazioni. Ma ormai, nel Novecento, l’antitesi Oriente/Occidente risultava assurda: il Ventesimo secolo si affacciava su una nuova dimensione transculturale, travalicante le frontiere: si profilava ormai l’Eurasia.

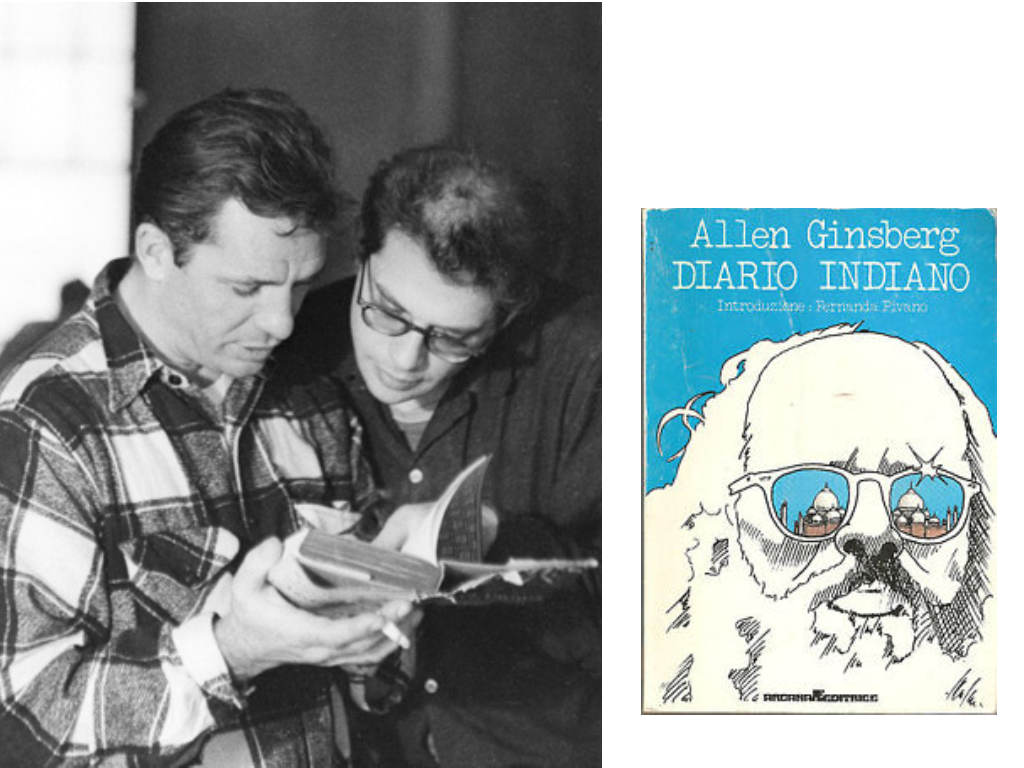

Eppure, dopo la Seconda Guerra Mondiale e la terribile esperienza del Vietnam, un’altra generazione di giovani delusi dalla propria cultura si rivolse all’India: negli anni Sessanta del secolo scorso frotte di giovani della beat generation e di “Figli dei Fiori” ispirati dal Diario Indiano di Allen Ginsberg del 1962 vi andarono, seguendo le orme dei Beatles, che nel 1968 si erano ritirati a Rishikesh per cercare la realizzazione spirituale sotto la guida del guru Maharishi Mahesh Yogi. Purtroppo molti, invece di trovarvi pace e libertà, finirono per perdersi lungo la strada.

La via dell’India fu intrapresa anche da famosi scrittori italiani, Alberto Moravia cui si deve Un’idea dell’India, e Pier Paolo Pasolini autore di Odore dell’India, che vi andarono insieme a Elsa Morante nel 1961: ne scaturirono due resoconti dello stesso Paese profondamente differenti, a riprova di come l’India muovesse emozioni diverse e addirittura antitetiche.

Ma quanti davvero dei tantissimi e disparati viaggiatori alla volta dell’India furono in grado di vederla per quello che era e non come volevano che fosse, proiettandovi le proprie aspettative? Disse bene Hermann Hesse quando affermò che quell’India vagheggiata da certi Europei, lui per primo, era una dimensione del cuore e non un luogo geografico. Eppure anche oggi, in maniera più o meno sotterranea, il rapporto con l’India è ancora condizionato da quel sentire particolare espresso tra il serio e il faceto dalla frase di Moravia: “L’India è il Paese delle cose incredibili che si guardano tre volte stropicciandosi gli occhi e credendo di avere avuto le traveggole”.